在竞技体育的世界里,经验常被比作黄金——珍贵却需打磨才能发光,中国击剑名将、奥运冠军雷声在一次公开访谈中,以“空中楼阁”比喻未落地的经验,强调其必须转化为日常训练中的具体行动,才能铸就真正的竞争力,这番言论不仅引发了体育界的深度反思,也为年轻运动员的成长路径提供了新的视角。

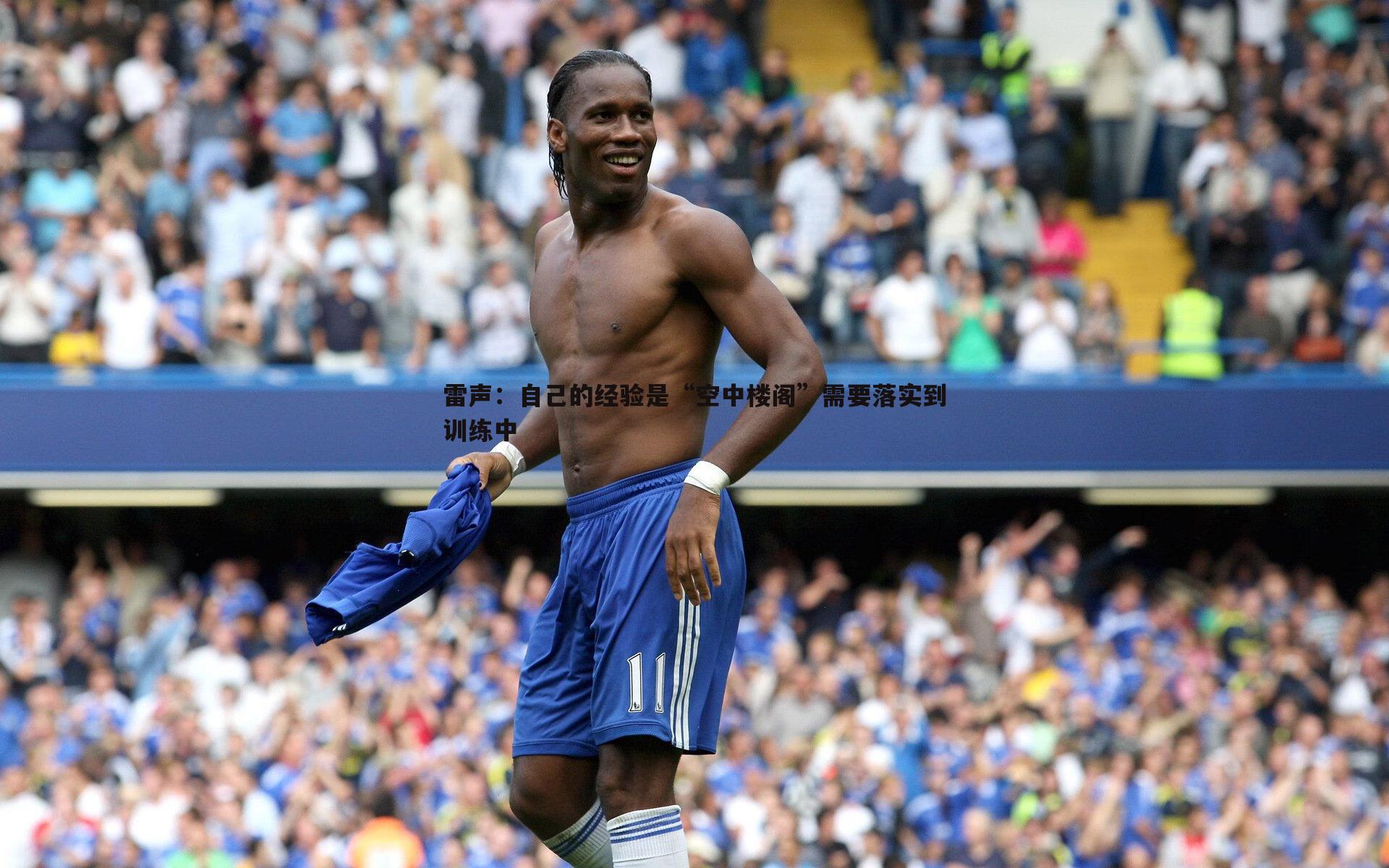

雷声曾是中国男子花剑的旗帜性人物,2012年伦敦奥运会夺金的高光时刻,让他成为无数后辈仰望的榜样,在退役后转型为教练和管理者的他,却对“经验”二字有了更清醒的认识。“经验若只停留在口头或脑海,就像一座空中楼阁,”雷声说,“它看似宏伟,却缺乏支撑,一阵风雨就可能坍塌。”

他解释道,许多年轻运动员习惯于听取前辈的战术分析或心理建议,却未能将这些抽象知识融入自身的训练体系。“我常告诉队员如何在逆境中保持冷静,但如果他们不在模拟比赛中反复演练这种心态,经验就只是纸上谈兵。”雷声以自己为例,回忆职业生涯早期曾依赖直觉作战,直到教练将“经验”拆解为每日的技术细节和体能计划,才真正突破瓶颈。“击剑的每一步移动、每一次刺击,都需要千万次重复来固化,经验不是灵感乍现,而是汗水凝结的基石。”

这种观点得到了运动心理学专家的支持,北京体育大学教授张宏涛指出,人类大脑对经验的吸收分为“认知”与“行为”两个层面。“许多运动员能复述理论,却无法在高压比赛中执行,正是因为中间缺少了‘训练转化’环节,雷声的比喻恰恰点破了体育教育的核心问题。”

如何让“空中楼阁”扎根现实?雷声提出了三点具体路径:个性化分解、情境化模拟和数据化反馈。

经验需根据运动员个体特点进行“翻译”,雷声以战术部署为例:“老将的临场应变能力,不能直接复制给新人,我会要求年轻队员先通过视频分析,将我的比赛片段拆解成基础动作,再结合自身条件调整节奏。”他强调,经验的传递不是克隆,而是启发——正如一名工匠学习大师技法后,还需打造自己的工具。

情境化训练是经验落地的关键,中国击剑队近年来引入高科技设备,如虚拟现实模拟器,帮助队员在贴近实战的环境中消化经验。“过去我们靠想象来复盘对手,现在则能通过数据重建比赛场景,”雷声说,“让队员在模拟中重复应对关键分、裁判误判等压力时刻,直到本能反应取代犹豫。”

数据化反馈让经验变得可衡量,雷声团队为每位队员建立动态数据库,记录每日训练中的出剑速度、步伐误差甚至心率变化。“经验不再是模糊的‘感觉’,而是具象的数字,比如某队员防守薄弱,我们会对比历史数据,找出具体环节的退化趋势,及时调整计划。”

这些方法已在新生代选手身上初见成效,20岁的花剑小将陈梓铭在近期亚锦赛中表现出色,他坦言:“雷指导的经验不是告诉我‘要勇敢’,而是设计了一套针对左撇子对手的步法组合,我练了三个月,直到肌肉形成记忆。”

雷声认为,经验的“落地”不仅关乎训练方法,更需依托体教融合的生态系统,作为北京大学体育教师,他致力于将竞技经验融入青少年培养体系。“许多孩子从小接受机械化训练,缺乏对战术逻辑的理解,这导致他们长大后难以创新,”他说,“经验传承必须与文化教育同步,否则运动员退役后,连自己的成功都难以解释。”

他举例说,北大击剑社团的学生虽非专业选手,但通过学术研讨分析经典赛事,反而能提出新颖的战术思路。“这证明经验需要理论支撑,而理论需通过实践检验——二者如同双翼,缺一不可。”

雷声呼吁建立更开放的经验共享平台,中国击剑协会正推动“冠军导师计划”,邀请退役运动员深入基层执教。“让雷声们的经验不再封存在荣誉室里,而是变成训练馆里的具体教案,”协会负责人刘妍表示,“我们甚至计划开发APP,将典型战术案例制成互动课程,帮助偏远地区教练学习转化。”

尽管经验落地理念渐成共识,雷声也坦言面临挑战,首要问题是“经验惰性”——部分教练习惯于沿用陈旧模式,缺乏更新知识的动力。“一名教练若三十年用同一套方法,他的经验可能已成为束缚,”雷声说,“我们必须保持敬畏,同时敢于颠覆。”

另一个障碍是功利主义训练文化,在追求短期成绩的背景下,许多队伍压缩基础训练周期,导致经验转化流于表面。“日本击剑为何近年崛起?因为他们耐得住寂寞,用十年打磨一套战术体系,”雷声对比道,“我们的经验落地,需要更长期的战略耐心。”

展望未来,雷声相信科技将成为经验传承的加速器,人工智能已能通过算法模拟对手行为,为运动员提供个性化对策;生物力学传感器则实时捕捉动作细节,让经验纠错更加精准。“但无论技术多先进,人的因素始终核心,”他总结道,“最终站在赛场的还是运动员,他们的每一次挥剑,都是经验从空中落地的证明。”

评论